今回は、「終わってしまったテストやプリントはどうしたらいいの?」という疑問にお答えしたいと思います。

ぱぱりん

ぱぱりん過去のテストやプリントは、学年が上がっても全ての学年のものをとっておいたほうがいいです。できればファイリングしたほうがいいです。

後で説明しますが、さまざまな理由で中学受験過去のプリントはファイルして保存すべきです。

こんな感じです。

私の家では、テストは教科や学年ごとに分類してファイルしています。

なぜファイルすべきか、どのようにファイルしたらよいか解説したいと思います。

? 中学受験を考えているすべての親御さん

? 小学生の勉強方法について興味がある親御さん

? 他の家庭の教育の仕方に興味がある親御さん

? 中学受験に興味がある親御さん

ちなみに、ファイリングを利用しながら偏差値40台から60台までアップした方法については、過去記事を参照ください。

なぜ塾のテストをファイルすべきか

結論から申し上げますと、

✅ テストは良問の宝庫

✅ 復習しやすくなる

✅ 兄弟姉妹で再利用できる

です。

一つずつ見ていきましょう。

テストは良問の宝庫

テストは良問の宝庫です。

テストは「良問の宝庫」なのですが、一般的に進学塾はテストが多く、放っておくとぐちゃぐちゃに散乱してしまいます。

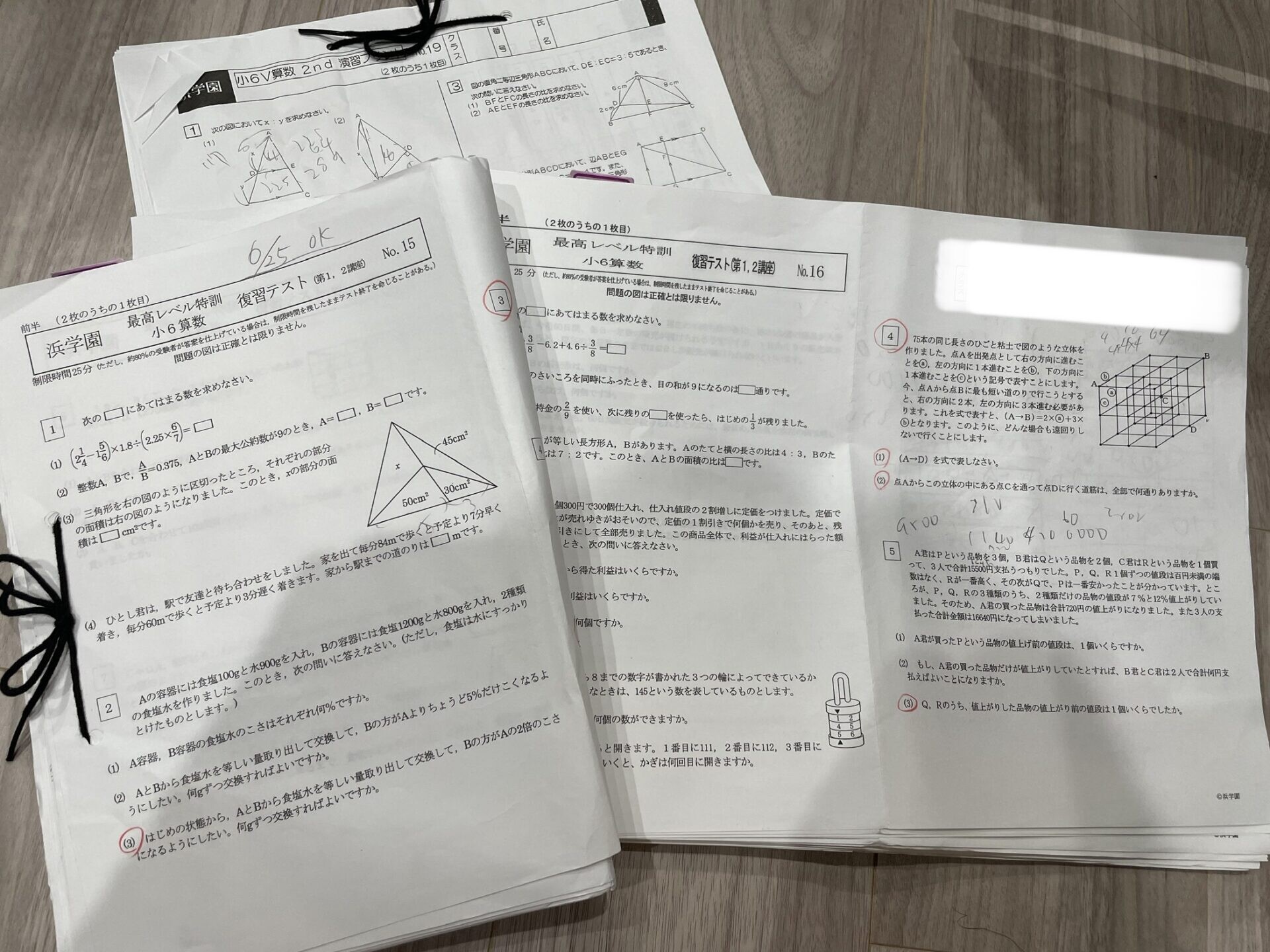

特に長男は浜学園に通っていますが、ものすごくテストが多いです。

まず、どれくらいテストが多いのか見てみましょう。

?マスターコース(通常授業):算数2コマ、国語と理科が1コマずつあるので、テストは4回/週。

?最高レベル特訓(選択制):算数は、計算テスト、実践テスト、復習テストの3つ。理科は、復習テストが1つ。

?公開学力テスト(月1回毎月第2日曜日):算数、国語、理科の実力テスト。

?合否判定学力テスト(隔月1回毎月第4日曜日):算数2つ、国語2つ、理科1つの5回。

?日曜志望校別特訓(6年生の7月から毎月第1、3日曜日):毎授業ごとにテスト。

?過去問特別授業(6年生8月から毎週木曜日):志望校の過去問を解いて解説という形式。

まとめると、月で約50回のテストがあります。

ちなみに、浜学園におけるテストの重要性については別記事を参考にしてください。

灘中学を目指すと、灘特訓など加わりますので、もっとテストが増えますし難易度も上がります。

また、自宅専用のテストも随時開催されるので、テストだらけです。

ちなみに、5年生以下でも、レギュラー授業でのテスト回数は同じであり、公開学力テストは毎月ありますので、5年生以下といえどテストは多いです。

このように浜学園は何十年もテストを繰り返しており、良問がそろっています。

長年蓄積された問題から、厳選されてテストの問題に選ばれていますので、テストは「良問の宝庫」ということになります。

実力テスト以外は、分野別、テーマ別にテストされますので、どの分野で失点をよくしているのかよくわかります。

また、実力テストもネット上でテーマごとに分類されていますので、苦手な分野がよくわかります。

ですから、

テストを活用しながら、苦手分野を克服することがもっとも効率が良い勉強方法である

といえます。

テキストの復習も大事ですが、テキストの復習は時間がかかってしまいます。そして、問題数も多いのでどれをやっていいのかわからなくなる可能性もあります。

時間も限られていますので、効率よく苦手分野を克服するには「良問の宝庫であるテスト」がベターでしょう。

復習しやすくなる

当たり前ですが、テストはファイルすることで復習しやすくなります。

雑然と積み重ねているだけでは、めちゃくちゃ邪魔ですし、ばらばらになりますし、見た目も美しくないです。

算数、理科、国語の教科別だけでなく、テストのジャンルごとに小分けすることも大事です。

例えば、「小学校5年生 公開学力テスト 算数」などという括りでファイルしていくとよいでしょう。

では、ファイルの仕方を具体的に説明します。

ファイルの方法

「5年マスター算数」「4年最レ理科」などと仕訳けてそれぞれをファイルしていくことをお勧めします。ラベルシールを貼ってわかりやすく分類するとなおいいでしょう。

テストにはすべて解説もついてきます。それが無くなるとテストの復習ができなくなります。時間がたつと紛失のリスクも増えますのですぐにファイルすることをお勧めします。

正解した問題よりも間違った問題を復習することが大事です。復習するときに「どこ間違ったかな?」と調べながらやると無駄な時間を消費してしまいます。私の家では、間違った問題を赤丸してそこだけを復習できるようにしています。

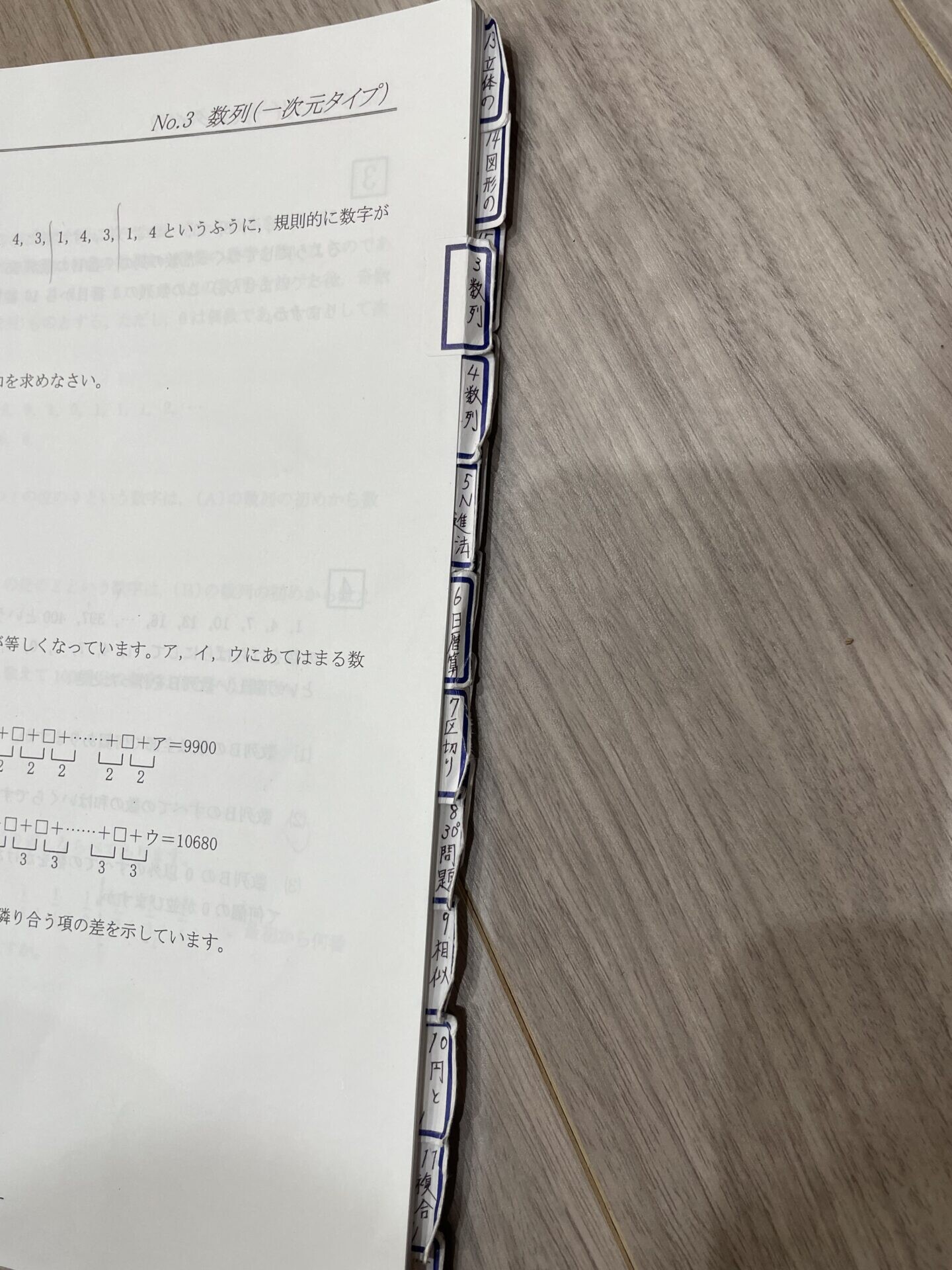

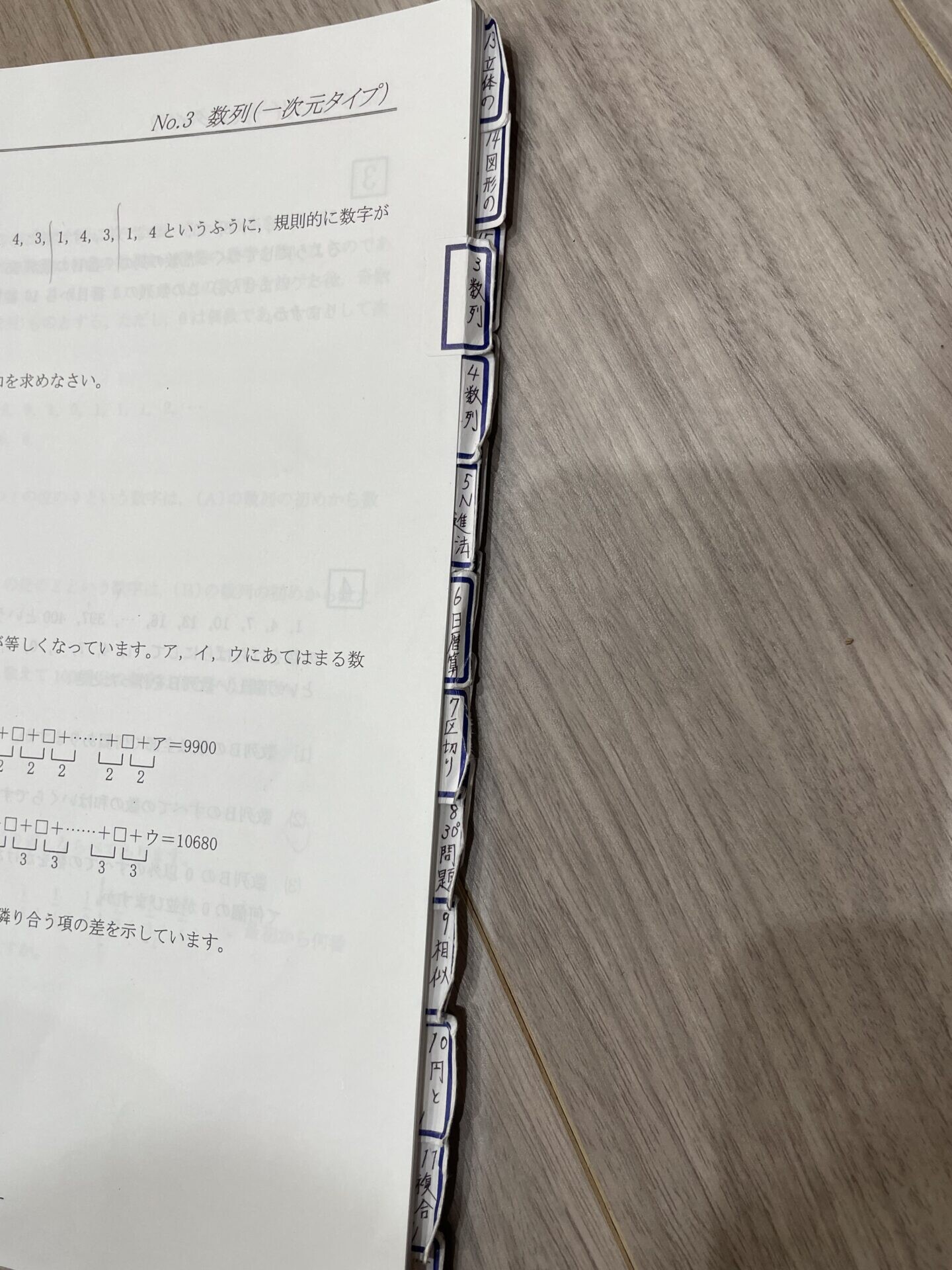

写真で示しながら説明しますね。

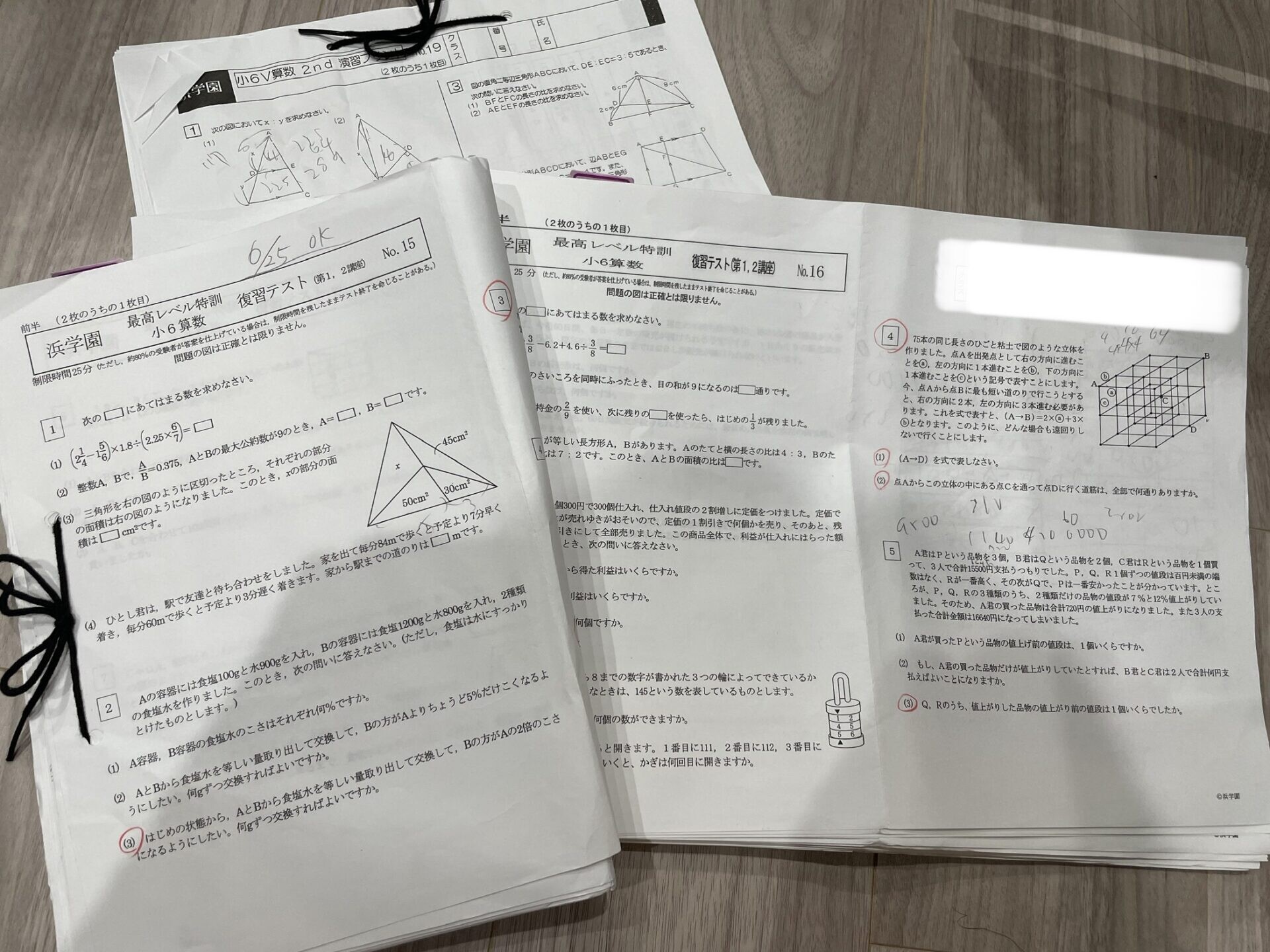

テストのジャンルごとに仕分ける。

テストのジャンルごとに分けてファイルを作りましょう。

一つのジャンルでも積み重ねると非常に分厚くなるので、フォルダーよりも、穴あけパンチで穴をあけて紐で結んで管理するのがいいです。

写真で示しますとこんな感じになります。

ラベルを貼って管理するとさらに効率アップ

写真のように、より細かくジャンルをラベリングすると「理科のてこはどこだったかな?」と思ったときに検索しやすくなります。

特にテキストにラベル貼ることをお勧めします。

無くしたり散らからないようにすぐにファイルする

すぐにファイルすることは面倒ですけど、非常に大事です。

どのテストにも「正答と解説」が配布されます。

これが無くなってしまうと、復習がしにくくなります。

「どこいったかな?」って探すだけで時間がかかってしまいます。

この無駄な時間を節約するためにも、こつこつとすぐにファイルすることをお勧めします。

間違った問題に印をつける

正解した問題よりも間違った問題を復習することが大事です。

復習するときに「どこ間違ったかな?」と調べながらやると無駄な時間を消費してしまいます。

私の家では、間違った問題を赤丸してそこだけを復習できるようにしています。

浜学園では、解答用紙も返却されますので、どこを間違ったのか問題用紙にチェックを入れることは簡単です。

これもまた、面倒ですが、その都度準備しておくと、いざ復習するときに時間の節約になります。

テストの復習するタイミングは6年生が多いと思うので、できれば6年生の時間は有効に使いたいです。

いろんな意味で6年生は切羽詰まっている状態ですから、時間を有効に使うためにも暇なときにこつこつと準備しておきましょう。

また、整然と整理整頓することで、「整理整頓する重要性」を子供に理解させることもできます。

整理整頓できることは、将来的にも非常に大事なスキル

兄弟姉妹で再利用できる

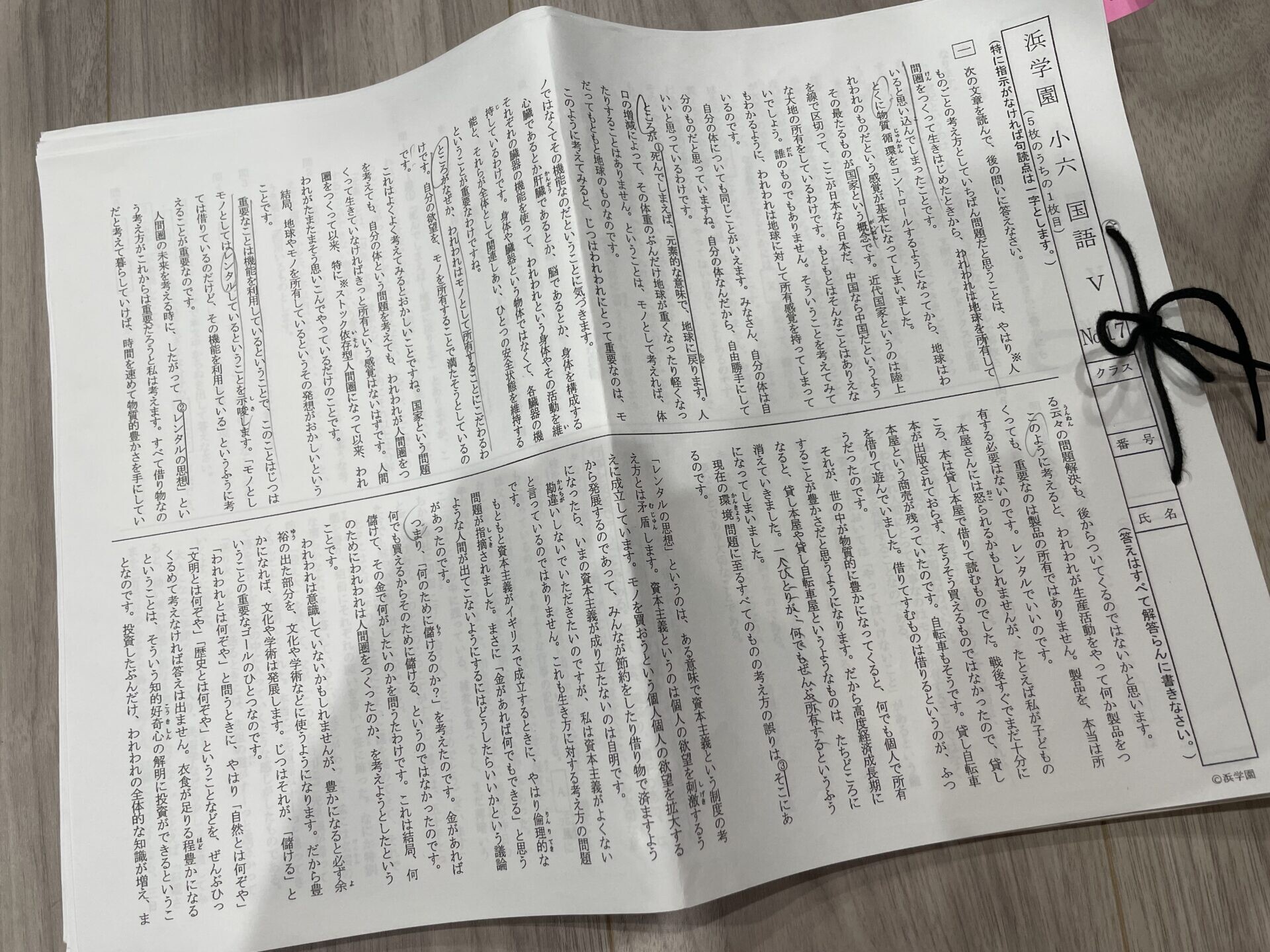

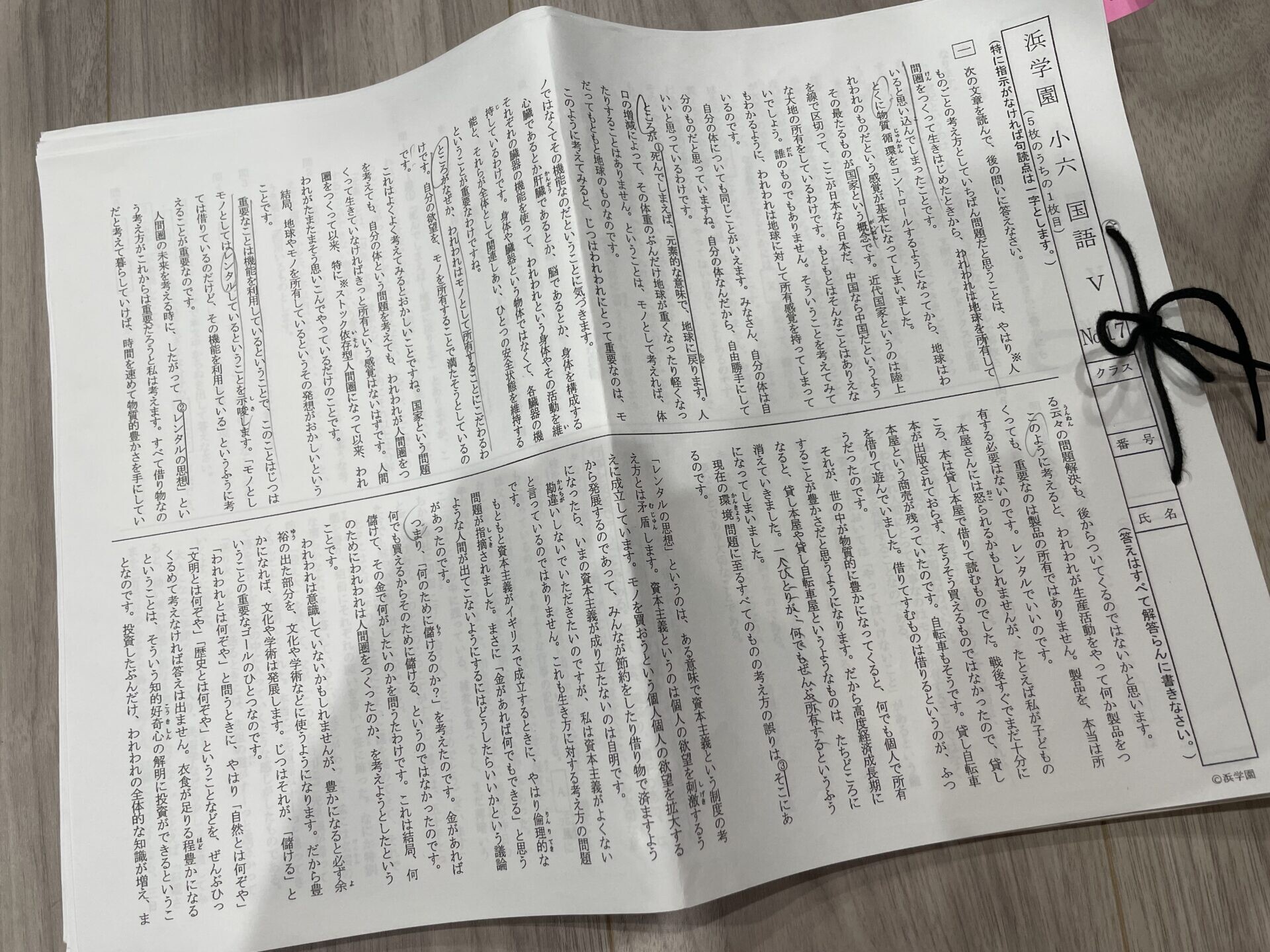

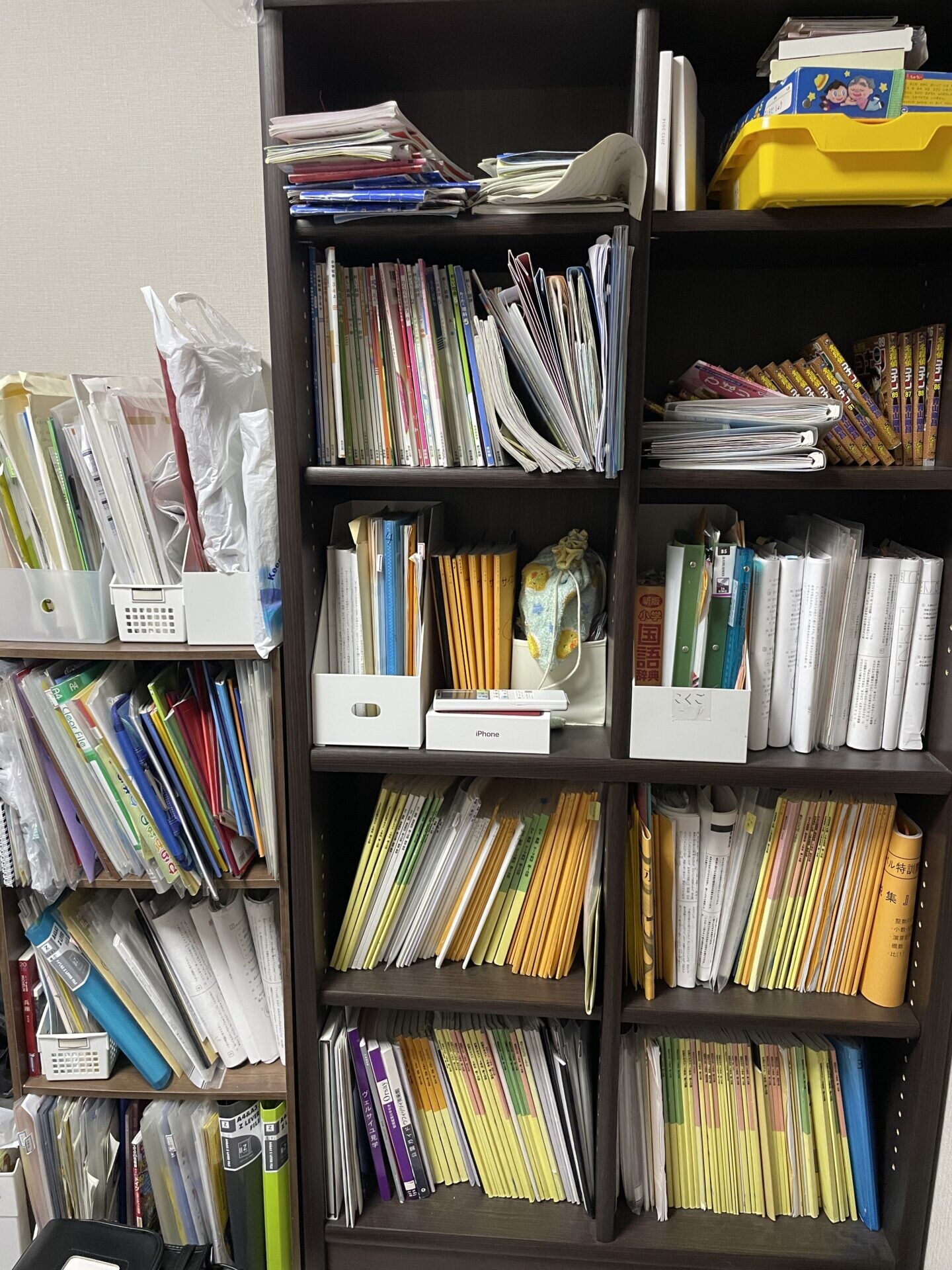

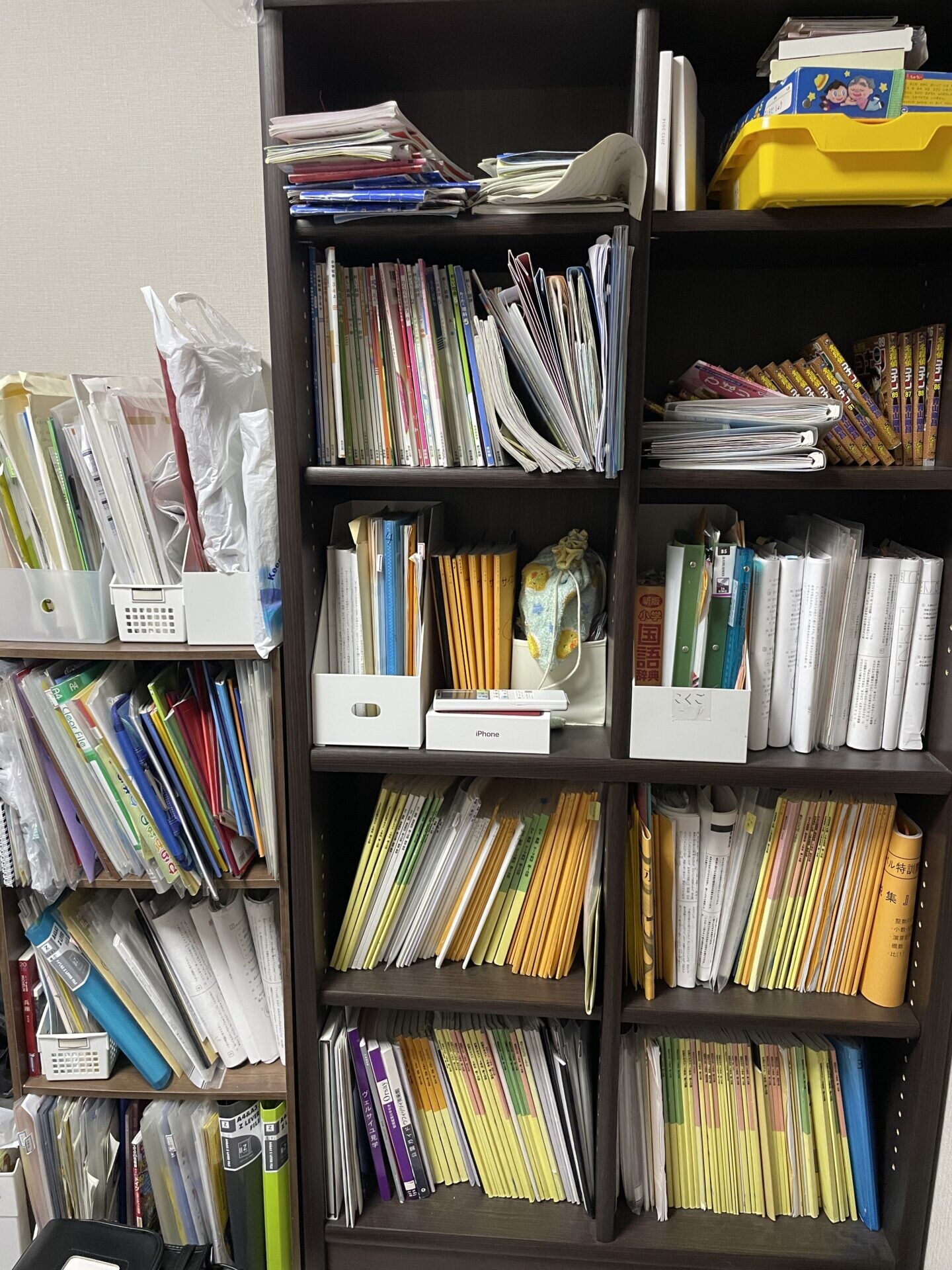

私の家では、長男が浜学園に通いだした小学校2年生から現在に至るまで、ほぼすべてのテキストとテストをファイルし保管しています。

結果として、、、

本棚が浜学園のテストとテキストで埋め尽くされています。

上の写真の本棚は、浜学園の1~5年生のテストとテキストです。

6年生の分は、すぐに勉強できるようにリビングの本棚に収納しています(下写真)。

6年生だけでもたくさんあるので、収納スペースの確保も大変です。

リビング学習しているのであれば、リビングに収納すると良いです。

このように保管しておけば、兄弟姉妹で再利用できます。

浜学園も再利用を否定していません。

浜学園に通う前に練習できる

次男と三男は、まだ浜学園に通っていません。公文には行っています。

次男は今は3年生ですが、4年生から浜学園に通う予定です。

公文は計算主体なので、文章問題などは長男の浜学園のテキストで勉強しています。

ときどき、暇なときに、浜学園のテキストを使って次男は勉強をしています。

そうすることで、浜学園に行く前の予習ができます。

テストも再利用できる

弟妹が浜学園通う前に、テストを保管しておくとテストをさせてみてどれくらいの位置にいるか把握することができます。

入塾テストの練習にもなりますし、公文ではなかなか把握できない実力も図ることができます。

なにより、浜学園に行ったときにいきなり実力テストで面食らわないような訓練的意味合いがあります。

ただ、

そんなにテストをしているわけでないです。

いまは、長男にかかりっきりなので、なかなか次男と三男の相手をする時間がありません。

落ち着いてきたら、利用していく予定です。

スキャンスナップ

私自身は、ものが散らかるのが嫌いで、紙の書類などすぐに捨ててしまいたいタイプなので、できれば終わったプリント類は捨ててしまいたいです。

職場では、必要な書類は、スキャンスナップでPDFにして保存して、紙そのものは捨ててしまいます。

スキャンスナップはオススメ電化製品です。

スキャンスナップは、紙を秒でスキャンしてくれてPDF化、さらにはOCR化(文字の読み込み)を行ってくれます。

両面刷りも瞬時にスキャンし、本の自炊などにもおすすめアイテムです。

「本の自炊」とは、本をスキャンできるように分解して、スキャンスナップで読み込むことで、自分自身で本をPDF化してしまうことを言います。

医学書などは、まだ電子化されていないものも多く、さらには非常に分厚いので「自炊」することで軽量化、いつでもどこで見ることができます。

塾のプリントやテストもPDF化してiPadなどで電車などでいつでもチェックできるのもおすすめですね。

まとめ

テストをファイルして保管しておくことの重要性について説明しました。

まとめると、

✅ テストは良問の宝庫

✅ 復習しやすくなる

✅ 兄弟姉妹で再利用できる

です。

ファイルの方法はもっといい方法があるかもしれませんが、

「ジャンルごとに穴をあけて紐でまとめていく方法」をお勧めします。

ラベルを貼るとより検索しやすくなるので効果的でしょう。

ただ、ファイルするのは非常に面倒です。

面倒と感じる親御さんも多いと思います。

ただ、これをすることで、苦手分野の克服になりますし、そうすることで合格にも近づくと思えば、こつこつするしかないのです。

私も完璧にできているわけではないのですが、少しでも参考にしていただければ幸いです。

これから受験を目指す後進の皆様のためにも、さまざまな受験に役立つことを書いていきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

役立つ記事のご紹介

最後に役立つとおもう過去記事を紹介します。

思うように点数が伸びずイライラすることもあると思います。

その時は、この記事を読んでみてください。イライラを抑える術を精神科医の立場から説明しています。

また、子供が気持ち的に参ってしまわないか注意は必要です。

精神的なサポートについては、過去記事を参照してください。精神科医としてアドバイスさせていただいております。

受験だけでなく、いろんなところで役立つ内容だと思います。

塾の費用についても赤裸々に書いています。ぜひ参考にしてください。

受験の合否を握る算数。お子さんを算数好きにするにはどうしたらよいかを説明しています。

最後に、なぜ教育に投資をすべきなのか? 理由を解説しています。

以上です。

少しでも参考になれば幸いです。

コメント